STORIA

LE STAGIONI REGOLANO

Il LAVORO NEI CAMPI

E LA VITA QUOTIDIANA

Il LAVORO NEI CAMPI

E LA VITA QUOTIDIANA

Come si viveva in Val Noveglia

nel secolo scorso?

Le ferie e le vacanze...

non esistevano!

Le ferie e le vacanze...

non esistevano!

Il modo di vivere delle persone, incentrato sul lavoro nei campi, dipendeva totalmente dal ritmo delle stagioni. E si rispettavano anche i proverbi o i modi di dire legati ai santi, che davano le cadenze dei lavori agricoli (ad esempio, “Chi n nà sumnà pr San Lücca fa na badalücca” , cioè sbadiglia, o “Tra San Péru e San Giuvàn ar prümu verderàm”, cioè il primo verderame alle viti).

Il legame con la religione era stretto pure in occasione di ricorrenze particolari: le Rogazioni, il 5 maggio (quando si chiedeva a Dio che garantisse la fertilità e l’abbondanza) e il Ringraziamento, il 29 settembre, festa di San Michele, il patrono. In quest’ultima occasione, per tradizione, si donavano alla chiesa, ponendoli sulla balaustra, prodotti agricoli, tra cui, ricordiamo, la “quasi tradizionale” grande verza della Clotilde di Venezia.

Un segno tangibile della religione nei campi erano anche le croci fatte con l’ulivo, benedetto il giorno di Pentecoste, e poste a protezione delle coltivazioni, perché propiziassero un buon raccolto.

Anche le fasi lunari erano considerate importanti: bisognava, ad esempio, seminare con la luna vecchia.

Cominciavano i primi tepori primaverili ed era tutto un brulicare di persone nei campi. Si facevano le “pulizie di stagione”: si bruciavano le stoppie e le sterpaglie, si preparava il terreno per le semine (c’erano, ad esempio, e ci sono ancora, il frumento invernale e quello di primavera, seminato in questa stagione). Tra le prime semine, ricordiamo, verso marzo, le patate e la melica e, nell’orto, aglio e cipolle.

Verso marzo-aprile, prima che spuntassero le gemme, si cominciava a potare le viti e a vangare i filari, onde rendere il terreno più propizio ad una buona crescita (la vite si coltivava fino a Brè-Sbuttoni; oltre, per l’altitudine, non va a maturazione l’uva).

Verso maggio-giugno, con l’esplosione dei colori, dei fiori e della vita (era tutto un cinguettare di uccellini per prati e boschi), si cominciava a vivere più all’aperto che nelle case, soprattutto per lavorare nei campi, ma anche attorno agli abitati, dove c’era sempre qualcosa da fare.

Quando si faceva il primo taglio del fieno (in genere se ne facevano, nell’arco di un anno, due o anche tre), iniziava una collaborazione tra le famiglie del villaggio, come, forse, oggi difficilmente si può immaginare. Soprattutto si aiutava chi aveva più bisogno o, in certi particolari momenti, per accelerare la raccolta e impedire che il brutto tempo distruggesse i prodotti agricoli.

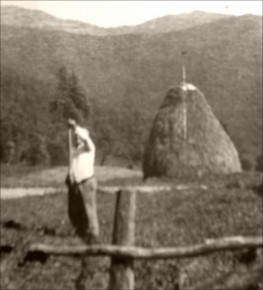

Il fieno in parte veniva portato nelle cascine e in parte veniva accatastato nei "pagliai" (le caratteristiche coniche costruzioni che ornavano i prati), attorno alla lunga pertica piantata nel terreno. I ragazzi spesso salivano sul pagliaio e calpestavano il fieno, perché aderisse meglio e fosse più compatto, mentre cresceva in altezza.

Il fieno in parte veniva portato nelle cascine e in parte veniva accatastato nei "pagliai" (le caratteristiche coniche costruzioni che ornavano i prati), attorno alla lunga pertica piantata nel terreno. I ragazzi spesso salivano sul pagliaio e calpestavano il fieno, perché aderisse meglio e fosse più compatto, mentre cresceva in altezza.Un particolare tipo di pagliaio era “ar fuiàre”: veniva fatto utilizzando rami di querce con foglie, legate in fascine e fatte seccare, poi disposte attorno alla pertica, con le foglie verso l’interno. Era questo il “cibo invernale” delle pecore, mentre il fieno serviva soprattutto per le mucche.

La collaborazione tra le famiglie raggiungeva l’apice durante la mietitura, fatta a mano col falcetto. Le spighe, dopo il taglio, venivano depositate nel campo in piccoli mucchietti, che erano legati assieme poi in grossi covoni, i quali venivano trasportati tra le case, in cascina, pronti per essere trebbiati. Alla mietitura, momento clou del “lavoro in comune”, seguiva, appunto, la trebbiatura e ci si spostava da un gruppo di case all’altro per dare un aiuto: chi, nella’aia, “tirava i fili” (che sarebbero serviti per legare le “balle di paglia”), chi saliva sulla trebbiatrice e imbucava le spighe, chi raccoglieva nei sacchi i chicchi di frumento, che sarebbero stati conservati per l’inverno (in genere l’unico conservante per combattere gli insetti erano le foglie verdi di noce che venivano inseriti nella cassa di legno ove si custodiva gelosamente il grano). E dopo il lavoro… non possiamo dimenticare i piatti di torte salate (soprattutto di patate). Quel buon profumo che emanava dal forno sembra ancora diffondersi nell’aria!

Per la trebbiatura, con trattore, trebbiatrice e pressatrice, si spostava per Gravago la ditta di Venezia “Battagliola&Cappellazzi”, che ha esercitato questa attività per oltre un ventennio. E se per la ripida Dürélla la strada era bagnata, occorreva “attaccare” i buoi al trattore, per “aiutarlo” nel traino dei mezzi meccanici e impedire che rotolassero verso i Michelotti. E qualche piccolo disastro, senza vittime per fortuna, è successo (ma le piante frenarono la discesa della pressatrice), al punto che ancora oggi, chi ricorda la Durella, pensa a quelle scene. Una notizia “storica”: la prima trebbiatrice di Gravago era stata assemblata a Vischeto, appena dopo la fine della guerra, dai fratelli Celeste e Giuseppe Cappellazzi. E come possiamo non ricordare i momenti in cui il trattore “a testa calda”, il mitico Bubba, collegato alla trebbiatrice, dopo il riscaldamento, veniva messo in moto con la manovella?

“Di là dalla Fontana” il servizio della trebbiatura veniva effettuato da Clemente di Roncazzuolo con la famosa “autotrebbia” costruita da Gino Ricci (un grande “inventore” di mezzi meccanici), che aveva assemblato, e in parte creato, i vari pezzi occorrenti per il funzionamento.

Passato il periodo della trebbiatura, periodicamente, durante l’anno, arrivavano coi muli, nelle varie “ville”, i fratelli Brtulinu e Vigèin o Ballaràn a prelevare sacchi di frumento per portarli al mulino e riportare la farina, pronta per fare il pane, le torte, la pasta.

L’autunno era dedicato alla semina e alla vendemmia, oltre che alla raccolta di patate, melica e frutta per l’inverno (pere, mele, nocciole). A proposito della melica, un momento topico era sicuramente lo scartocciare: le pannocchie si ammassavano in piazza (o in cascina) e tutti si riunivano, la sera, per dare una mano e fare un filosso diverso, all’aperto, a “dsfà la mëlga” ( e “ar sfuió”, il fogliame, si usava per fare “ar paiòn”, il materasso).

All’inizio dell’inverno si uccideva il maiale e l’urlo straziante dell’animale sgozzato (per raccogliere il sangue e fare i sanguinacci) si diffondeva tristemente nella valle. I salumi e le piccole formaggelle di latte di mucca (raramente di pecora) erano la scorta-viveri per l’inverno.

Questa era anche la stagione del filosso e del riposo, vista la pausa nei lavori agricoli.

E quando la neve, molto più di adesso, scendeva copiosa, i rapporti con gli abitati vicini si facevano più rarefatti. Si indossavano gli “scaffarotti”, una specie di tubo di lana (realizzato dalle donne con la materia prima offerta dalle pecore), che copriva le gambe fino al ginocchio, e coi badili si faceva “la rotta” (piccolo sentiero nelle neve). In quei momenti, come si può immaginare, il divertimento era assicurato soltanto per i bambini (a cura di Ida Albianti e Pino Bertorelli).

Leggi e ascolta I PROVERBI |

Altre notizie storiche su Gravago nelle pagine e |