STORIA

SEMBRA IERI...

Documenti e approfondimenti

sulla storia

della Terra dei Landi

1. | |

2. | |

3. | (Pino Bertorelli) |

4. | (Ida Albianti) |

5. | (Ida Albianti) |

6. | (Ida Albianti) |

7. | |

8. | (Ida Albianti e Pino Bertorelli) |

9. | (Ida Albianti e Pino Bertorelli) |

10. | |

11. | |

12. | (Giuseppe Beppe Conti) |

13. | (Silvia Bisi) |

14. | (Ezio Marinoni) |

15, | (Ida Albianti e Pino Bertorelli) |

16, | La frana di Predario (1879) (Giuseppe Beppe Conti) |

17. | Cronaca nera (1947) (Giuseppe Beppe Conti) |

18. | (Giuseppe Beppe Conti) |

19. | |

20. | |

1. IL MONTE BARIGAZZO

E LA STORIA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA GUARDIA

E LA STORIA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLA GUARDIA

LA CHIESA SUL MONTE BARIGAZZO

Ricostruzione storica di Ida Albianti

La chiesetta della Madonna della Guardia, che, fino a qualche decennio fa, si raggiungeva a piedi il 29 agosto, per aspri sentieri, in equilibrio tra le Creste, fino al prato erboso antistante, aperto alla preghiera, è il risultato di un lungo e tenace lavoro nel tempo. Poste le prime pietre nel 1700, quali impronte di fede dagli abitanti di Tosca, su un monte formato da strati potenti di arenarie, frammiste di argille, pirite e cristalli di calcite, il Barigazzo (info in altra pagina del sito), contrafforte tra il Pizzo d’Oca (m 1004) e la Tagliata (m 1229).

La chiesetta della Madonna della Guardia, che, fino a qualche decennio fa, si raggiungeva a piedi il 29 agosto, per aspri sentieri, in equilibrio tra le Creste, fino al prato erboso antistante, aperto alla preghiera, è il risultato di un lungo e tenace lavoro nel tempo. Poste le prime pietre nel 1700, quali impronte di fede dagli abitanti di Tosca, su un monte formato da strati potenti di arenarie, frammiste di argille, pirite e cristalli di calcite, il Barigazzo (info in altra pagina del sito), contrafforte tra il Pizzo d’Oca (m 1004) e la Tagliata (m 1229).La vetta del Barigazzo (m 1284) è cengia di ampia prateria, orlata di faggi; digrada ad ovest in una serie di guglie glabre, dette le Creste (m 1058), alla cui base, a nord, sono i ruderi della misteriosa Città d’Umbria (m 876). Città? Castelliere?

A nord, sui fianchi boscosi del monte verso est, il bello e fertile Mariano, la Valle-Chiesa (m 823); a sud l'amena distesa Gravago con gli abitanti di Venezia (m 1000), Pareto (m 1046) e Pianelleto (m 1125) già abbracciati al monte. Ogni umana costruzione, tanto più se sacra, inizia nella leggenda o nella tradizione orale. Un abitante di Tosca, in anni lontani, era solito onorare l’Ascensione di Gesù salendo verso le Creste. Il rito era ancora sentito dalla nostra gente in tempi recenti: un’escursione d’altura per onorare la festa, astenendosi da ogni lavoro, tanto che “ar dì dì d’ l' Asènsia gnanca i usei i n’ porti la bcà a la so nià”. Il nostro toscano, mentre camminava ai piedi delle Creste, ha l’impressione che, accanto a lui, si muovano in processione tanti altri fedeli, il cui capofila regge una croce ricavata alla buona da due rami di un albero, quello che entrerà nella memoria come “faggio della Croce”. Quando, al paesello, comincia a dire della visione, non è creduto ma, considerata l’importanza della festa contestuale, si vuole interpretare il segno come invito divino a costruire là, in alto, una cappella votiva da raggiungere in processione il giorno dell’Ascensione. Pertanto, intorno al 1720, con la collaborazione di tutti gli abitanti di Tosca, si costruisce la Chiesiola. E per tanti anni si celebra la funzione sacra dell’Ascensione alle Creste, fino a quando una frana non rovina le rocce e parte della cappella.

Le testimonianze orali, registrate con i nomi di Francesco Paganuzzi e Gaspare Zanelli, dicono che la cappella viene ricostruita grazie all’impegno del mendicante Giuseppe Barilli, di Comune Stradella (Gravavo). Intorno al 1764 riprendono le funzioni per l’Ascensione nella cappella nuova, partecipanti i fedeli delle parrocchie di Tosca e Gravago. La celebrazione della festa è confermata fino al 1850 presso la seconda cappella delle Creste.

Conviene alla storia notare che, nel contempo, viene costruita la cappella dell’Ascensione a Pareto, cappella ora diruta e povera di testimonianze. Nella seconda metà dell’800, i movimenti franosi e l’erosione rendono insicuro il luogo di culto alle Creste, pertanto si celebra la messa a Tosca, per raggiungere, solo in processione, o la meta rituale delle Creste o, più in alto, la prateria del Monte Barigazzo, paesaggio più dolce, ombreggiato qua e là da faggi secolari, che invitano alla preghiera e alla sosta.

Quando si rende necessaria una terza cappella, il sito opportuno è già concordemente scelto: un prato piano, all’altezza di m 1215, appena discosto dalla vetta, abitato da un vigile faggio, sui cui rami Francesco Paganuzzi “vede” una corona luminosa. Si procede alla raccolta dei mezzi necessari e alla messa in opera. La cappella, più grande e stabile, viene ultimata dall’abilità costruttiva di Francesco Ricci e Gaspare Zanelli,dedicata il 24 giugno 1900 a San Giovanni Battista, in onore del Giubileo di Monsignor G. Battista Scalabrini, Cappella e statua del Santo, benedetti dal arciprete di Varsi Don Roccabruna. Segue, nel 1905, la visita pastorale fino alla cappella sul monte di Monsignor G Pellizzari. Poi… da Massa Carrara arriva a Tosca una certa Angiolina, che mette, tra le mani di Gaspare Zanelli, un numero del Bollettino della Madonna della Guardia. Zanelli, sebbene poco abituato alla lettura, si fa interprete della storia dell’apparizione della Vergine a Benedetto Pareto sul Monte Figogna, il 29 agosto 1490. Sa motivare la sua gente per la devozione e per le offerte, creando quasi un gemellaggio tra i monti di Genova e il nostro. Un quadro con l'immagine della Madonna della Guardia viene presto collocato nella cappella e viene benedetto dalla seconda visita di Monsignor G. Maria Pellizzari, che si congratula con i fedeli e con il vecchio volenteroso Gaspare Zanelli per tanto fervore.

Intanto a Tosca viene predicata una Missione dal rev. don Oneto, proveniente da Genova e da Monsignor Carlo Cresta; ai giorni di predicazione segue un pellegrinaggio alla cappella e alla vetta del Monte Barigazzo: è la memorabile giornata del 13 agosto 1911.

La Madonna della Guardia da allora richiama a sè tanti pellegrini, ascolta tante preghiere, innalzate in un luogo che, di per sé, è lode a Dio e alla bellezza del creato.

Si interrompono a questo punto le fonti documentarie, desunte dall’archivio parrocchiale di Tosca.

Ogni storia ammette e merita di essere precisata e completata da altri. E’ un invito!

Ricostruita e giustificata l’ultima dedicazione della Cappella del Barigazzo, sarebbe interessante conoscere il passaggio dal quadro alla statua della Madonna, la definizione della festa 29 agosto, giorno feriale in cui lasciare il lavoro per recarsi a piedi sul Monte a pregare, cantare lodi e… tutti insieme, seduti sul prato, mangiare quel cibo buono e semplice che stava in un cesto di vimini.

Sarebbe bello sapere dell’ampliamento della cappella o chiesa, reso possibile dalla generosità della nostra gente, magistralmente attuato dalle maestranze di Tosca e di Varsi (Ida Albianti)

Foto tratta dalla Pagina Facebook

"Monte Barigazzo"

2 - I GIOCHI DEI BAMBINI... 50 anni fa

a cura di Pino Bertorelli

Cinquant’anni fa… e sembra preistoria! Pochi giocattoli e divertimento assicurato. L’acquisto di regali per i bimbi era un episodio raro per i motivi che possiamo immaginare. Si ricorreva a giocattoli prodotti in casa, come le bambole di pezza o di lana costruite dalla mamma (per le femmine) o giochini in legno preparati dal papà e il pallone di stracci (per i maschi).

Ricordiamo alcuni giochi, per lo più “di gruppo”, praticati senza bisogno di alcun giocattolo:

- ”Fumma tütu” (Facciamo tutto)

- “Fumma ar pan” (Facciamo il pane)

- “La scondaröla” (Nascondino)

- “Fumma i santi” (Facciamo i santi)

- “I giaréi” (I sassolini)

- ”Fumma tütu” (Facciamo tutto, imitiamo i grandi) era uno dei giochi preferiti, soprattutto nelle stagioni più calde. Si giocava, infatti, all’aperto. Ciascun componente del gruppo assumeva il ruolo di una figura familiare (padre, madre, fratello o sorella, zio o zia, nonno o nonna), poi si immaginava una tipica situazione realmente vissuta, che veniva ricreata.

Per esempio, uno dei momenti topici della giornata era quello della sera, dopo il ritorno dai campi, in attesa della cena. Ed era una delle “scene” preferite dai bimbi. Si riproducevano, arricchendoli con grande fantasia, i dialoghi tra i componenti del nucleo familiare allargato, comprese anche, spesso, le litigate su problemi concreti o banali. Arrivava poi il momento della cena e ogni bambino, nel gioco, aveva compiti precisi, come in ogni famiglia. La “rappresentazione” (di questo, in effetti, si trattava) terminava con i piatti lavati e la “buona notte”. Ci si coricava, allora, su lastre di pietra (come nel Tangòn, a Venezia) o sul prato, simulando i letti di casa, divisi per ruoli (per esempio, madre e padre assieme), e il gioco finiva quando tutti avevano gli occhi chiusi, stavano in silenzio e “dormivano”.

- “Fumma ar pan” (Facciamo il pane), un altro divertimento tipicamente estivo e legato ad un gesto comune, che i bambini vedevano in casa mentre si impastava il pane (di solito una volta alla settimana). I bimbi si sdraiavano, di solito nel prato, e chi “impastava” faceva rotolare, servendosi delle mani, a uno a uno i compagni di gioco. Altro gioco, questo, a costo zero e, allora, di sicuro divertimento.

- “La scondaröla” (Nascondino) è il classico gioco di ieri e di oggi. E i luoghi per nascondersi, senza i pericoli cittadini, non mancavano di certo sul nostro Appennino. Ci si nascondeva soprattutto tra le case o le cascine e la ricerca di chi “stava sotto” era spesso lunga, ma affascinante, per tutti.

-“Fumma i santi” (Facciamo i santi), un divertimento invernale, quando c’era la neve. Ci si buttava supini sul manto nevoso, cercando di sprofondare e lasciare la sagoma del corpo, delle braccia e delle gambe. Ed erano risate!

- “I giaréi” (I sassolini), gioco individuale di abilità. Si disponeva sul dorso della mano un numero preciso di sassolini, si buttavano in alto e si capovolgeva velocemente la mano stessa. Chi riusciva a raccoglierne di più sul palmo… vinceva.

3 - AI TEMPI... DEL FILOSSO

a cura di Pino Bertorelli

Fino ad alcuni decenni fa, a Gravago, nel periodo invernale, soprattutto, l’unico modo di passare il “dopocena senza TV” era quello di andare a filosso.

La prima azione che si compiva in ogni famiglia la sera, dopo aver cenato, era, però, la recita del rosario, naturalmente in latino. E (apriamo una parentesi curiosa) quando si sentivano le parole “mortis nostrae. Amen” (pronunciato “nostriàm” da chi non conosceva il latino), qualcuno pensava, tra sé, allo “stram” (“strame”, stoppia, cioè steli del frumento o di altro cereale che restano nel campo dopo la mietitura), ma non si poneva alcun problema. I dubbi religiosi erano impensabili.

La veglia serale era momento importante della vita del paese, dopo una giornata di lavoro. A turno ci si trovava a casa dell’uno o dell’altro e, alla fioca luce emanata dalla lampada a petrolio, si chiacchierava del più e del meno, dei lavori dei campi e di ciò che era successo nei dintorni. Il “mondo conosciuto”, allora, era limitato a Gravago o alle poche notizie che arrivavano dai paesi vicini o a quelle trasmesse attraverso lettere dai parenti e conoscenti emigrati all’estero. Il pettegolezzo faceva parte dei racconti, che spesso venivano arricchiti con particolari inventati, per attirare maggiormente l’attenzione. Naturalmente chi era più spiritoso sapeva meglio destare la curiosità degli astanti. Le battute, il sarcasmo (qualche volta) e l’ironia la facevano da padroni. Ogni gruppo di case aveva i suoi personaggi caratteristici, conosciuti e apprezzati, in questo caso per l’abilità oratoria, in tutta la vallata.

Le donne, intanto, rammendavano o facevano lavoretti o calze e maglioni con la lana delle pecore e gli uomini giocavano a carte, soprattutto a scopa, briscola e tresette (con i chicchi di granoturco contavano i punti: un chicco = cinque lire). Alla fine le vincite (e le perdite) erano naturalmente esigue, ma il divertimento assicurato.

carte, soprattutto a scopa, briscola e tresette (con i chicchi di granoturco contavano i punti: un chicco = cinque lire). Alla fine le vincite (e le perdite) erano naturalmente esigue, ma il divertimento assicurato.

Le donne, intanto, rammendavano o facevano lavoretti o calze e maglioni con la lana delle pecore e gli uomini giocavano a

carte, soprattutto a scopa, briscola e tresette (con i chicchi di granoturco contavano i punti: un chicco = cinque lire). Alla fine le vincite (e le perdite) erano naturalmente esigue, ma il divertimento assicurato.

carte, soprattutto a scopa, briscola e tresette (con i chicchi di granoturco contavano i punti: un chicco = cinque lire). Alla fine le vincite (e le perdite) erano naturalmente esigue, ma il divertimento assicurato.Piccole pause si facevano per sbocconcellare un frutto (frutta secca, come noci o nocciole, oppure pere e mele raccolte nei campi e conservate nelle cascine, dove venivano protette da stracci perché non gelassero) e sorseggiare qualche bicchiere di vino, qualche volta di sidro di mele fatto in casa.

Si ascoltavano, in compagnia, le notizie alla radio e, in quel momento, si voleva che i bambini tacessero: pochi minuti durava il “Giornale Radio”, che era chiamato “Bollettino” da chi aveva fatto il partigiano e parlava spesso di Radio Londra. Il notiziario era annunciato in radio da un suono simile alla voce di un uccellino. Gli adulti chiedevano il silenzio, quindi, dicendo: “Ascoltate, bambini, ecco… l’uccellino!”. E i bimbi si mettevano in religiosa attesa. Finito il Giornale Radio, si tornava alla normalità.

Si ascoltavano, in compagnia, le notizie alla radio e, in quel momento, si voleva che i bambini tacessero: pochi minuti durava il “Giornale Radio”, che era chiamato “Bollettino” da chi aveva fatto il partigiano e parlava spesso di Radio Londra. Il notiziario era annunciato in radio da un suono simile alla voce di un uccellino. Gli adulti chiedevano il silenzio, quindi, dicendo: “Ascoltate, bambini, ecco… l’uccellino!”. E i bimbi si mettevano in religiosa attesa. Finito il Giornale Radio, si tornava alla normalità. Il filosso, di solito, si protraeva a lungo e, senza che qualcuno lo facesse notare, si superava quasi sempre la mezzanotte (spesso i bambini si addormentavano sulla panca, al calore della stufa alimentata con legna di faggio e quercia) .

Normalmente si andava a filosso in una delle case della propria villa, ma qualche volta anche in un abitato vicino (per esempio, da Venezia a Pareto o Pianelleto o a Michelotti), illuminando il percorso, se non c’era il chiaror di luna, con la lanterna a petrolio.

Normalmente si andava a filosso in una delle case della propria villa, ma qualche volta anche in un abitato vicino (per esempio, da Venezia a Pareto o Pianelleto o a Michelotti), illuminando il percorso, se non c’era il chiaror di luna, con la lanterna a petrolio.

4 - Figure del nostro passato:

IL MUGNAIO

a cura di Ida Albianti

a cura di Ida Albianti

Il primo grande appagamento, per ogni famiglia di Gravago, fino ad alcuni decenni fa, era vedere il campo compatto di spighe piene, mormoranti al colpo secco di falce, che le posava a terra in “mannéj” per legarli in covoni. Quando si mieteva ancora a mano, la fatica era accompagnata dall’ansia di portare il frumento nell’aia di casa prima che un rovinoso temporale estivo si portasse via il meglio del raccolto (“Dalla grandine, liberaci, Signore” diceva la rogazione delle Tempora).

Arrivava il fatidico giorno della trebbiatura, in cui tutti, anche i bambini, avevano un ruolo.Ad uno ad uno si riempivano i sacchi di juta, che ogni donna di casa aveva preparato e segnato a matita copiativa con le iniziali del marito. Gli stessi venivano portati nel granaio e, quale orgoglio vantare un certo numero di sacchi, ciò che avrebbe garantito sicuro sostentamento alla famiglia.

La tappa successiva, e non meno importante, era far macinare il grano. C’erano due modalità: avvisare Il mugnaio di venire a casa a ritirare due sacchi di frumento, trasportarlo a dorso di mulo al proprio mulino, macinarlo e riconsegnare la farina in appositi sacchi bianchi di canapa, a tenuta e con la solita segnatura; oppure la famiglia che aveva un paio di buoi portava il grano al mulino col proprio mezzo, attendeva il tempo necessario e tornava a casa col macinato.

I mulini erano attrezzati per macinare ogni tipo di granaglia: dall’orzo, all’avena, al mais, alle castagne secche. Il principe dei chicchi era il frumento, fiero di sottoporsi al trattamento che l’avrebbe trasformato in farina integrale.

Diversi e molto caratteristici i mulini della nostra valle. Negli anni '50-'60 funzionavano in zona vari mulini: Mulino dei Copelli, Fam. Sbuttoni Bernardo, Mulino della Rosta-Fam. Franchi, Mulino di Ballaran-Fam. Speroni di Castagnorfa, Mulino di Brugnola-Fam. Bertorelli, Mulino di Brazza di Racca-Fam. Bertorelli, Mulino di Cerreto-Fam. Bertorelli, Mulino di Gian Maria-Costa dei Rempi, Mulino di Lucchi-Costa dei Rempi, Mulino dei Sergenti-Castagnola, Mulino di Predario, Mulino di Monti.

Già il luogo scelto per farvi funzionare un mulino aveva doti naturali che davano fascino. Dominante esterna era l’acqua del canale di derivazione, acqua-energia che faceva girare la grande ruota o i palmenti. Impressionante il rumore scrosciante, con qualche rischio per bambini curiosi e temerari, quali noi eravamo accompagnando il papà o la mamma al mulino. All’interno corrispondeva ad effetto il meccanismo delle due mole di macina e del rilascio-granaglia dalla tramoggia. Un bel rumore, non privo di ritmo, cui ci si abituava presto. Da una nuvola polverosa emergeva “ar mulinar”, vestiario e volto incipriato di bianco, svelto come un gatto a caricare la tramoggia, a proteggere la cassetta di macinato (non voli via la farina!), ad aprire-chiudere bocche di sacco.

Si conclude la nostra sosta mirata al mulino.

Per l’operazione si paga in denaro e in natura: un’antica regalia permette al mugnaio di trattenere un poco di farina per sé! I pazienti buoi ripartono: a bordo “d ‘la bënna” su slitta c’è posto per il bambino e per i sacchi del nostro tesoro. Abbiamo macinato insieme grano “Gentile” e “Mentana”; le donne di casa e il forno a legna assicureranno il fragrante pane quotidiano così buono che si può mangiare senza companatico.

- Còs t’è manjà?

- Una bèlla fëtta d pân surdu!

Si conclude la nostra sosta mirata al mulino.

Per l’operazione si paga in denaro e in natura: un’antica regalia permette al mugnaio di trattenere un poco di farina per sé! I pazienti buoi ripartono: a bordo “d ‘la bënna” su slitta c’è posto per il bambino e per i sacchi del nostro tesoro. Abbiamo macinato insieme grano “Gentile” e “Mentana”; le donne di casa e il forno a legna assicureranno il fragrante pane quotidiano così buono che si può mangiare senza companatico.

- Còs t’è manjà?

- Una bèlla fëtta d pân surdu!

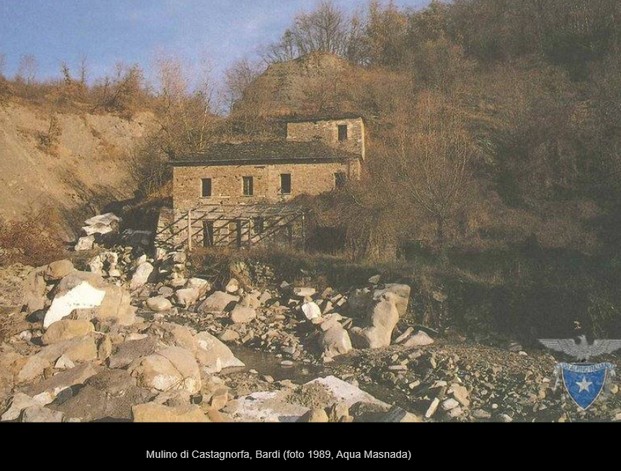

Qualche notizia storica

sul Mulino di Castagnorfa

Foto e info tratte dal sito

Due foto

datate 1989 e 2019

La prima è di 30 anni fa

La seconda si riferisce al mulino oggi...

in fase di ristrutturazione

La seconda si riferisce al mulino oggi...

in fase di ristrutturazione

Si hanno tracce del mulino di Castagnorfa già a partire dalle mappe catastali del 1825, intestato al Comune di Bardi, anche se si ipotizza che le sue origini siano ben più antiche: il corpo più alto ed antico dell’intero complesso potrebbe risalire al XIII-XIV secolo, quando il mulino serviva il vicino Monastero ed il castello di Gravago.

L’edificio è formato da più corpi di diverse dimensioni giustapposti e sorge sulla sponda destra del rio Rosta. L’eclettismo delle sue forme è testimonianza delle diverse fasi costruttive avvenute durante i secoli e culminate nel rispettoso restauro avvenuto da meno di un ventennio ad opera del proprietario che ne ha salvato la struttura dal diroccamento in atto alla fine degli anni 80.

L’impianto più antico era ad una ruota verticale, di cui si conserva l’albero ed il rocchetto di trasmissione fu negli anni sostituito da una turbina elettrica che azionava le due coppie di macine conservate negli alloggiamenti in muratura.

(Flavia De Lucis, Alberto Morselli, Lorenza Rubin, Aqua masnada : mulini e mugnai dell’Appennino reggiano e parmense, Reggio Emilia 1990)

--------------------------------

La figura del mugnaio nella storia

Il mugnaio è sempre stato una figura centrale nell’economia della comunità in quanto rappresentava l’anello di congiunzione tra la produzione agricola e le fasi successive di elaborazione delle farine per l’alimentazione umana ed animale. Si trattava inoltre di un tecnico qualificato oltre che nell’arte della molitoria anche in quella meccanica ed idraulica. Il mugnaio doveva essere infatti in grado di far funzionare ed eventualmente riparare i meccanismi del mulino e di gestire al meglio il fiume o il torrente che ospitava il mulino per sfruttarne al meglio l’energia.

Durante il periodo Romano, quando l’azionamento del meccanismo dei mulini era affidato agli schiavi, la figura del mugnaio non era certamente la più ambita. La situazione cambiò notevolmente a partire dal periodo medievale, quando i mulini erano costruiti dai signori locali, dai comuni o dalle libere città ed il mugnaio rappresentava la figura a cui era affidato il compito di conduzione e gestione dei mulini.

Durante questo periodo i mugnai erano dunque lavoratori rurali dipendenti del potere signorile, laico o ecclesiastico.

Attorno al XIV secolo iniziarono ad emergere i primi mugnai che, affittando al comune i mulini, acquisirono i diritti di imporre tasse di molitura. Nel XV secolo i Munari (o Molinari) erano una corporazione presente a Parma, seppure non rivestirono mai una posizione di grande importanza nella vita societaria.

Ai mugnai era proibito vendere farina o detenerne più del necessario per il sostentamento della famiglia, era altresì vietato a fornai e venditori di farina prendere in affitto un mulino. I mugnai erano oltretutto sottoposti ad un imposta sul macinato che, nella seconda metà del XIX secolo, portò alla rivolta del 1° gennaio 1869, quando tutti i mugnai italiani si chiusero dentro ai loro mulini per protesta ad una legge che penalizzava in particolare le realtà più deboli dei mulini di montagna.

5 - Figure del nostro passato:

IL POSTINO

a cura di Ida Albianti

a cura di Ida Albianti

C’è stato un tempo in cui si comunicava attraverso Poste Telegrafi. In valle è durato molto perché il telefono, quando ci ha raggiunto, era riservato al Centralino, ai luoghi pubblici, alla canonica, a qualche distinta famiglia.

Le strade vallive, alcune solo poco più che carrarecce, erano percorse ogni giorno da uomini con cappello a visiera e grande borsa a tracolla, di cuoio lucido dall’uso, traboccante di buste, riviste e pacchetti: erano i nostri postini, che, a piedi o con motociclo, raggiungevano le frazioni più lontane e i casolari sparsi. Uomini forti, resistenti a sole, vento, pioggia e neve generosa. Recavano, secondo l’andamento della vita di ciascuno, notizie belle e cattive (mai false) spedite da Paesi e continenti lontani, ove vivevano i nostri emigranti, sempre desiderosi di mantenere un filo d’affetto e di informazione con i propri cari rimasti a casa a condurre agricoltura e allevamento.

Lettere, biglietti augurali e cartoline attraversavano anche l’Italia, partendo da città e paesi più vicini; scrivevano parenti e amici, scrivevano a casa i giovani impegnati nel servizio di leva, i ragazzi studenti che vivevano in collegio, in seminario o presso conoscenti. Scrivevamo tutti per confermare ai familiari il nostro ricordo e sperando in una risposta; ricevere una lettera in una dimora lontana da casa scaldava sempre il cuore. La posta manteneva i rapporti tra persone: ne colmava la distanza fisica, materializzandosi in carta trapunta di parole, in foto in bianco e nero e subito a colori; persino sotto il francobollo, a volte, una puntuale, audace, dichiarazione. E -non vi sembri una favola da ninna nanna ora che ogni messaggio vola sulla rete- viaggiavano via postale le lettere d’amore, portando parole e promesse forse più pensate e soppesate. Quando si aspettava questa tipologia di posta, all’apparire lontano del portalettere, batteva forte il cuore. A volte si riconosceva al primo levare della mano, per la consegna della busta, la calligrafia nota ed era già felicità. Altre volte bisognava aspettare altro giorno, altro giro. A quel tempo l’attesa era allenamento che rafforzava il carattere e, spesso, anche i sentimenti.

Lettere, biglietti augurali e cartoline attraversavano anche l’Italia, partendo da città e paesi più vicini; scrivevano parenti e amici, scrivevano a casa i giovani impegnati nel servizio di leva, i ragazzi studenti che vivevano in collegio, in seminario o presso conoscenti. Scrivevamo tutti per confermare ai familiari il nostro ricordo e sperando in una risposta; ricevere una lettera in una dimora lontana da casa scaldava sempre il cuore. La posta manteneva i rapporti tra persone: ne colmava la distanza fisica, materializzandosi in carta trapunta di parole, in foto in bianco e nero e subito a colori; persino sotto il francobollo, a volte, una puntuale, audace, dichiarazione. E -non vi sembri una favola da ninna nanna ora che ogni messaggio vola sulla rete- viaggiavano via postale le lettere d’amore, portando parole e promesse forse più pensate e soppesate. Quando si aspettava questa tipologia di posta, all’apparire lontano del portalettere, batteva forte il cuore. A volte si riconosceva al primo levare della mano, per la consegna della busta, la calligrafia nota ed era già felicità. Altre volte bisognava aspettare altro giorno, altro giro. A quel tempo l’attesa era allenamento che rafforzava il carattere e, spesso, anche i sentimenti.I postini, qualsiasi genere di posta recapitassero, venivano accolti in casa, ristorati con un buon bicchiere di vino e, quando possibile, con doni del pollaio e dell’orto. Intanto le notizie scritte erano integrate dalla cronaca del giorno di cui il postino aveva l’esclusiva. Il sacco postale viaggiava con la corriera di linea: smistamento presso l’ufficio postale di Noveglia.

I mitici portalettere, che partivano al mattino con il loro carico di parole scritte e scelte per la tal persona o famiglia, sono stati Paolo Caffarelli, che abitava a Noveglia e serviva il versante di Gravago e Pieve, e Carlo Pocceschi, che abitava a Comune Soprano e serviva Comune, Campello e Lezzara.

Dopo queste figure storiche, altri simpatici postini, motorizzati su 500 o Panda, ci hanno portato lettere e belle notizie, rendendosi partecipi del nostro stato d’animo.

Ricordo ancora l’espressione felice del postino Luigi Minetti mentre mi consegnava il telegramma di assunzione al lavoro.

Prosegue il tempo, accelerando insieme agli inevitabili cambiamenti.

Si imponevano, anno dopo anno, nuovi mezzi di comunicazione interpersonale. Si vendevano sempre meno francobolli, “robe” dell’altro secolo.

I postini c’erano e ci sono ancora in valle. Partono dall’ufficio di Bardi, viaggiano spediti, anche perché ridotti di numero. Consegnano soprattutto fatture commerciali, bollettini di pagamento, utenze sempre in scadenza. Servono anche queste missive, ma sono aride di sentimento.

6 - Figure del nostro passato:

LO SCALPELLINO

a cura di Ida Albianti

a cura di Ida Albianti

L'ossatura della valle è buona, consiste d'arenaria adatta per il lavoro a scalpello, martello e smeriglio.

Frequente, in passato, il suono ritmato di chi, scelta una sua pietra, si accingeva, seduto a terra o in ginocchio. a trarne un'opera per la propria o altrui casa.

Dalle mani forti e ferme degli scalpellini risultavano soglie per porte e finestre, gradini e frontalini, stipiti ed architravi (sempre incisi dell'anno e spesso ornati di cartiglio con lettere iniziali), camini, bocche da forno, piane di pavimentazione e “ciappe” da tetto, comignoli con arditi ornamenti, pavimenti in unico pezzo per balcone o ballatoio, tavoli da esterno, vasche-abbeveratoio e mole, mole di tutti i diametri per affilare lame.

Dalle mani forti e ferme degli scalpellini risultavano soglie per porte e finestre, gradini e frontalini, stipiti ed architravi (sempre incisi dell'anno e spesso ornati di cartiglio con lettere iniziali), camini, bocche da forno, piane di pavimentazione e “ciappe” da tetto, comignoli con arditi ornamenti, pavimenti in unico pezzo per balcone o ballatoio, tavoli da esterno, vasche-abbeveratoio e mole, mole di tutti i diametri per affilare lame.Di frazione in frazione tutto era scritto di pietre scolpite, bocciardate con la martellina a mano.

Di questo parlano fieri i portali delle nostre chiese, alcune lapidi nei cimiteri, qualche antica fontana, delle gentili maestà ignare del tempo e, se ci si inoltra nel bosco, qualche superstite casella-essiccatoio delle pregiate castagne.

Gli scalpellini conoscevano la cava giusta da cui estrarre il blocco per un certo oggetto, perchè le pietre non sono tutte uguali, c'è quella dal carattere duro e quell'altra più malleabile (si fa per dire!); poi c'è la vena lungo la quale la pietra può rompersi proprio sul finire dell'opera.

Quindi gli scalpellini conoscevano la loro materia, la esaminavano prima di caricarsela sulle spalle o, nel migliore dei casi, sulla slitta. Poi incominciavano a squadrarla e a sbozzarla per dare alla lastra forma e anima.

Un lavoro duro e faticoso, che richiede intelligenza, pazienza, tempo.

Un lavoro duro e faticoso, che richiede intelligenza, pazienza, tempo.Come si può immaginare, questo artigianato è andato scomparendo, non per mancanza di pietre, perchè non c'erano più le mani che sapevano come trattarle!

Maestri per tutti erano gli scalpellini di Pietracavata e Pietrarada, favoriti anche dalle vicine cave del Pizzo d'Oca.

Alcuni artigiani venivano da fuori qui stabilendosi per il lavoro sulla nostra arenaria: un campo di Predario, al limite alto del bosco, è ancora chiamato "Cason dar scarplein" per la presenza di un riparo in muratura ove l'artigiano operava e viveva.

I muratori erano spesso indotti ad imparare l'arte dello scalpello per procurarsi gli elementi più belli e visibili della costruzione in pietra. Tra questi si ricordano Eugenio Spagnoli di Pieve, Luigi Albianti, Alfonso Albianti e Marino Pighi di Predario.

Il più raffinato e rinomato scalpellino è stato Arturo Frazzoni, di Sbuttoni: era tanto conosciuto e apprezzato per manufatti ornati a bassorilievo floreale, soprattutto camini e architravi, da essere chiamato a Sperongia negli anni '40 a realizzare il portale della chiesa, coadiuvato nella posa in muratura del portale dall'amico Celeste Cappellazzi.

Il portale consta di protiro con due colonne ornate a bassorilievo da gentili racemi di rosa, di arco con lunetta ove emerge un mite agnello pasquale, simbolo di Cristo, di stipiti e architrave finemente bocciardati.

Uno scalpellino del sasso -intendo del posto- ha operato fino ad alcuni mesi fa, qando, purtroppo, ci ha lasciati, facendosi apprezzare in valle e fuori per l'eccezionalità dei suoi lavori: Ettore Bertorelli, di Campello, ma originario di Predario, ha preso passione ad andare a cavar pietra, dedicandosi prevalentemente a scolpire.

Dotato di mezzi meccanici come Dio comanda, e soprattutto di raffinata creatività, nel laboratorio di Morioni, ha dato espressività e vita a tante opere, di piccola e grande dimensione, da lui proposte o a lui richieste per ornare chiese (con mensole, amboni, simboli), case, giardini, piazze e angoli monumentali.

Opere scolpite nuove e vive, spesso stilizzate, moderne, evocative. A volte, per committenza, gli oggetti scolpiti rispondono alla tipologia, sempre esprimendo la cifra dell'autore.

Opere scolpite nuove e vive, spesso stilizzate, moderne, evocative. A volte, per committenza, gli oggetti scolpiti rispondono alla tipologia, sempre esprimendo la cifra dell'autore.Altre volte sono angeli, pellegrini, santi, Madonne, raffigurati così essenziali da far ricordare, proprio senza volerlo, la stilizzazione di sculture in pietra di tanto tanto tempo fa, quelle dell'Antelami.

Ricordiamo che la chiesa di Campello è ornata da opere, quali ambone e mensole, in pietra arenaria, dello scalpellino Ettore Bertorelli.

8 - OGGETTI INDIMENTICABILI

DEL NOSTRO PASSATO

DEL NOSTRO PASSATO

a cura di Ida Albianti e Pino Bertorelli

Proviamo a ricordare

alcuni elementi di uso comune,

oggi diventati parte dell’arredamento

dal sapore antico

o cimeli quasi introvabili.

In casa:

la lampada a petrolio (la lücérna) e “la lüma”, più piccola, per illuminare la cucina; la “ròcca” per filare e la “fusiera” di forma triangolare per raccogliere i fusi pieni di filata o anche vuoti, gli “scaffarotti” per l’inverno (una specie di tubo di lana che copriva le gambe fino al ginocchio); il ferro da stiro a braci (supràssu); il “prete nel letto” (prétti), la stufa di ghisa (“stüva”), l’uncino di ferro per smuovere le braci (“sanpèin”), la paletta per togliere la cenere (“gavà”). In cucina, gli oggetti d’uso comune piccoli avevano un loro posto in una particolare cassetta, di solito, di legno.

la lampada a petrolio (la lücérna) e “la lüma”, più piccola, per illuminare la cucina; la “ròcca” per filare e la “fusiera” di forma triangolare per raccogliere i fusi pieni di filata o anche vuoti, gli “scaffarotti” per l’inverno (una specie di tubo di lana che copriva le gambe fino al ginocchio); il ferro da stiro a braci (supràssu); il “prete nel letto” (prétti), la stufa di ghisa (“stüva”), l’uncino di ferro per smuovere le braci (“sanpèin”), la paletta per togliere la cenere (“gavà”). In cucina, gli oggetti d’uso comune piccoli avevano un loro posto in una particolare cassetta, di solito, di legno.

Chi non ricorda, poi, il macinino del caffè? E, soprattutto, “il pentolino del caffè”? Il termine “moka”, per noi, non era ancora stato creato. Sì, qualcuno aveva la napoletana. Ma quel pentolino, che mai veniva lavato, aveva assunto proprio il colore del caffè. Si faceva bollire l’acqua sulla stufa a legna, direttamente a contatto con la fiamma, o appeso alla catena del camino, e vi si buttava dentro una miscela di orzo abbrustolito e pestato. Poi si colava e il miglior caffè (o così, almeno, tutti pensavano allora) era pronto.

...ieri serviva per fare il formaggio

oggi... portafiori

Nella stalla:

accanto alla lanterna a petrolio, non mancava nulla dell’attrezzatura elementare per la mungitura. Bastavano, infatti, lo sgabello e il secchio (“sdélu”), dato che l’operazione veniva fatta a mano; e c’era tutto l’occorrente per la pulizia dell’ambiente, come la forca e badile (“furcà e badì”) o la scopa (“spassùra”) o altre attrezzature, come il giogo (“zuvi”), le corregge di cuoio (“zòncle”), la catena (”cadèina”) e la museruola (“cavagnöla”) per gli animali.

Nei dintorni della casa o in cascina:

la zappa (“sàppa”), la vanga (“vànga”), il falcetto per tagliare il frumento (“mësùra” e “mësurèin”), la cote (“cuda”) e il portacote (“cudèin”) per affilare la falce (“féru”), il rastrello (“rastéllu”), l’erpice (“èrpgu”), la treggia (“léşa”) per trasportare la legna e “ar daşì”con sopra “ar prsùllu” per trasportare il fieno, la slitta (“leşöla”), la “bënna” o il “bënèin”, per trasportare il letame (“rüdu”), contenitori come il cesto (“ar cavàgnu”) o il cestino (”cavagnö”), o il grande cesto per trasportare foglie o fieno (“cavagnâ”).

Gli “attrezzi da forno”, per cuocere il pane, come “ar tròllu e la palëtta” o la scopa di foglie o strofinacci (“ar spassòn”) sono ancora in uso presso qualche vecchio forno, così come la mola (“möla”) per affilare attrezzi da taglio.

Eh, sì, “gli oggetti hanno un’anima”, sono vivi. Per esempio, rivedendo qualche esemplare di “fèru e martélu” (per “battere”, cioè affilare, la falce) risentiamo nitidamente il rumore della battitura “ferro contro ferro”, ma anche quello della falce che taglia l’erba e crea le “andàne”!

9 - LA RELIGIONE

NELLA VITA QUOTIDIANA

NELLA VITA QUOTIDIANA

a cura di Ida Albianti e Pino Bertorelli

Cinquant'anni fa...

La chiesa, il prete e la pratica religiosa erano considerati cardini della vita, al punto che i pochi che non andavano alla messa domenicale venivano additati come atei, come comunisti. Ed episodi che richiamano Peppone e don Camillo non mancano, certo, tra i ricordi di quegli anni. Memorabili gli scontri tra Gildo dei Coppelli e il parroco, scontri anche vivaci, che, però, finivano spesso con una simpatica bevuta in compagnia. Le lotte politiche, che vedevano contrapposti la grande maggioranza democristiana e una minoranza di comunisti, erano quelle tipiche della montagna, mentre nella bassa parmense la situazione era diversa.

Tornando al discorso riguardante più prettamente la religione, il parroco, don Luigi Squeri (originario di Bedonia), era un punto di riferimento sicuro un po’ per tutti. E a lui si rivolgevano persone di ogni età per chiedere i consigli più disparati. Non essendoci, neppure a Bardi, una biblioteca, dove prendere in prestito libri da leggere, era lui stesso che passava ai parrocchiani le opere che costituivano la sua personale libreria.

E, se qualcuno non partecipava alla messa domenicale, veniva da lui amorevolmente (ma con cipiglio) “sgridato”.

Indimenticabili rimangono per noi i più stretti collaboratori di don Luigi, Livio ed Esterina, sempre pronti e disponibili, in particolare nelle giornate festive.

La messa della domenica era uno dei momenti più importanti della settimana. La mattina, prima e dopo la funzione religiosa, il sagrato era luogo privilegiato di incontri e spesso anche di affari.

Periodicamente, inoltre, i fedeli portavano prodotti in dono alla chiesa e talvolta mettevano all’incanto sul sagrato ciò che, ad esempio, non era di immediata necessità per la parrocchia. Il ricavato veniva poi dato al parroco per le necessità della chiesa.

Andare alla messa festiva era anche occasione di ritrovo di parenti e amici, il momento per conoscere le novità di Gravago e dei dintorni, non essendoci né il telefono per comunicare né automobili per spostarsi rapidamente.

L’omelia era seguita con interesse e spesso commentata, anche a caldo, dopo la funzione religiosa. Durante la predica, il parroco si permetteva, senza ricevere contestazioni, di alzare la voce o fare sentire la “sua” su varie questioni di interesse locale. Ci viene quasi da sentenziare: altri tempi!

Periodicamente (in genere ogni 3-5 anni) c’erano le Missioni: venivano due missionari, che, in chiesa, sulla forma teatrale del contrasto, affrontavano un tema religioso. Uno dei due missionari faceva la parte del “peccatore” e l’altro quella del “redentore”. Anche in questa occasione (la Missione durava qualche giorno) si registrava una buona partecipazione dei fedeli.

Tra le feste religiose che segnavano, nel corso dell’anno, momenti tanto attesi da tutta la comunità, ricordiamo, in particolare, la Madonna della Guardia sul Monte Barigazzo (29 agosto), Sant' Anna a Pieve (26 luglio), la Madonna dei Corvi a Stabio (seconda domenica di luglio), la Madonna Addolorata (prima domenica di maggio). Poi c’erano altre sagre minori, festeggiate nei vari abitati (come, ad esempio, a Venezia, l’Ascensione), occasioni per ritrovarsi con i parenti e pranzare insieme, gustando piatti particolari, come la “bomba di riso”.

Il ritrovo, il 29 agosto, sul Monte Barigazzo, che si raggiungeva a piedi, rappresentava il clou dell’estate, anche perché vi confluivano gruppi familiari di Gravago, Tosca e Mariano, che poi, dopo le funzioni religiose, si ritrovavano a pranzare insieme sui prati (sotto lo stesso faggio… le stesse famiglie ogni anno). Le tovaglie stese sul terreno, la gente seduta o accovacciata, all’ombra dei frondosi faggi, intenta a chiacchierare e a mangiare il cibo portato da casa… costituivano, quel giorno, l’elemento predominante del paesaggio. Durante il viaggio di avvicinamento al Santuario (o durante il ritorno a casa), spesso si coglieva l’occasione per fare la raccolta di erbe medicinali, utili poi per preparare infusi durante l’anno (come, ad esempio, “l’erba della preda”, ottima per favorire le funzioni diuretiche).

La festa di Sant’Anna, a Pieve, e quella della Madonna dei Corvi, a Stabio, presentavano connotati simili a quella della Madonna della Guardia, ma si aggiungeva, come divertimento, il ballo (reso possibile dalla presenza di prati pianeggianti).

La Madonna dell’Addolorata (che nel calendario liturgico cade a settembre) veniva celebrata in maggio, perché, racconta una tradizione, nell’Ottocento prima si festeggiava nel giorno della ricorrenza, ma in quel momento dell’anno gli ospiti “alleggerivano ai contadini la fatica della vendemmia”, quindi venne anticipata.

Anche il lavoro nei campi aveva le sue feste, come le Rogazioni (5 maggio) e il Ringraziamento (29 settembre, festa di San Michele).

Nella pratica religiosa un posto importante aveva l’immancabile recita del rosario, fissata per la sera, dopo la cena e prima del filosso.

12 - LA STORIA DI GRAVAGO

a cura di Giuseppe Beppe Conti

(che gestisce il sito Valcenostoria.it

(che gestisce il sito Valcenostoria.it

e la relativa pagina Facebook)

Il nome di Gravago inizia ad apparire in atti ufficiali durante il sec. VIII, ed è legato alla fondazione del Monastero dedicato all’Arcangelo San Michele.

Nella zona piacentina vengono enumerati nel privilegio di Ildebrando, Re dei Longobardi, del 21-3-744, ben 5 Monasteri, in città quelli di San Tommaso e quello di San Siro, in Diocesi quello di Fiorenzuola, di Val di Tolla, e di Gravago.

Osservando la zona di Gravago da Bardi, si può notare una netta separazione tra la parte alta e la parte bassa.

Nella zona piacentina vengono enumerati nel privilegio di Ildebrando, Re dei Longobardi, del 21-3-744, ben 5 Monasteri, in città quelli di San Tommaso e quello di San Siro, in Diocesi quello di Fiorenzuola, di Val di Tolla, e di Gravago.

Osservando la zona di Gravago da Bardi, si può notare una netta separazione tra la parte alta e la parte bassa.

Il declivio abbastanza dolce che partendo dal torrente Noveglia giunge fino ad una linea approssimativamente identificabile con le frazioni di Brè, Pieve, Bergazzi, Osacca, si interrompe bruscamente contro una serie di contrafforti rocciosi a forte pendenza oltre i quali inizia la zona boschiva (la Tagliata , Cornaleto, ecc.) che culmina con il Barigazzo. Su uno dei contrafforti più selvaggi si notano i resti di due costruzioni, non facili da scorgere, a causa del colore cupo che si confonde con le arenarie: sono i resti del Castello di Gravago e, spostata a monte rispetto al Castello stesso, la presunta torre di avvistamento denominata la Battagliola.

Importante per le comunicazioni fra la valle del Ceno e quella del Taro attraverso il valico del Santa Donna (precedentemente chiamato Sant'Abdon), il castello dominava questo punto di passaggio, obbligatorio anche per la via, di maggior rilievo, che univa Piacenza al mare per il passo del Bratello.

Importante per le comunicazioni fra la valle del Ceno e quella del Taro attraverso il valico del Santa Donna (precedentemente chiamato Sant'Abdon), il castello dominava questo punto di passaggio, obbligatorio anche per la via, di maggior rilievo, che univa Piacenza al mare per il passo del Bratello.

Dopo la Rocca di Bardi, che ha continuato, dal 1000 ad eccellere dominatrice sulla valle del Ceno, il castello di Gravago è sempre stato il più forte di quel territorio tanto importante e contrastato in tutte le guerre intestine di quei tempi. E' nominato nella divisione patrimoniale dei Platoni, collegati con i Granelli-Lusardi. Il fortilizio rimase per un certo periodo tra i fratelli Platoni come pegno di unione famigliare, ma nel gennaio del 1234 dipendeva dal Comune di Piacenza; veniva poi ceduto ad Ubertino Landi. Sotto Ubertino il Castello ebbe il suo periodo più fulgido.

Lo ebbe prima attraverso famigliari e congiunti, e poi direttamente quando in seguito e sconfitto dai dominatori di Piacenza, Ubertino aveva dovuto abbandonare Bardi e ritirarsi nel Castello di Gravago, che per alcuni anni restò il suo unico rifugio sicuro.

Infatti, nell'estate del 1269, allorché i consoli piacentini, con le milizie cittadine rafforzate da contingenti venuti da Milano e da Parma, strinsero d'assedio la rocca di Bardi, e l'ebbero nel novembre per mancanza di vettovaglie, con una capitolazione pure

assai favorevole, Ubertino, che aveva saputo uscirne a tempo, dichiarando nulla quella resa, si ritirò, con forte gruppo di fuoriusciti, a Gravago. Il castello era occupato da parecchi anni da Alberico di Gravago suo congiunto (dice appunto il Musso “come "Albericus de Gravago et frater intraverunt in Castrum eorum de Gravago"), e di là e dai vicini Castelli Ubertino continuò a combattere i nemici, e li costrinse a loro volta a richiudersi in Bardi "et multum infestabunt illos de dicta Rocca de Bardi", come afferma il Musso (Musso: Cronicon in Rer. Ital Scriptores), che descrive tutte le fasi di quella lotta asprissima, nella quale Ubertino riuscì sempre vincitore, tanto in Val Ceno come in Val Taro dove spesso mandava le milizie radunate a Gravago, in appoggio ai Lusardi che battevano clamorosamente i Fieschi da Lavagna.

Infatti, nell'estate del 1269, allorché i consoli piacentini, con le milizie cittadine rafforzate da contingenti venuti da Milano e da Parma, strinsero d'assedio la rocca di Bardi, e l'ebbero nel novembre per mancanza di vettovaglie, con una capitolazione pure

assai favorevole, Ubertino, che aveva saputo uscirne a tempo, dichiarando nulla quella resa, si ritirò, con forte gruppo di fuoriusciti, a Gravago. Il castello era occupato da parecchi anni da Alberico di Gravago suo congiunto (dice appunto il Musso “come "Albericus de Gravago et frater intraverunt in Castrum eorum de Gravago"), e di là e dai vicini Castelli Ubertino continuò a combattere i nemici, e li costrinse a loro volta a richiudersi in Bardi "et multum infestabunt illos de dicta Rocca de Bardi", come afferma il Musso (Musso: Cronicon in Rer. Ital Scriptores), che descrive tutte le fasi di quella lotta asprissima, nella quale Ubertino riuscì sempre vincitore, tanto in Val Ceno come in Val Taro dove spesso mandava le milizie radunate a Gravago, in appoggio ai Lusardi che battevano clamorosamente i Fieschi da Lavagna.

Gravago è stato in quel periodo il punto strategico centrale di Ubertino, poiché con esso aveva libero il passo verso il castello di Compiano e il Bedoniese, dove dominavano i Lusardi ed i Granelli, e con aspre mulattiere di breve percorso giungeva a Gusaliggio e a Landasio, i forti manieri dell'altro fiero ghibellino Oberto Pallavicino, che Ubertino poteva considerare a ragione il suo vicin più grande fra i tanti amici sparsi per la montagna. E da Gravago era breve il passo alla Tosca, attraverso la quale egli si teneva aperto il passaggio per Fornovo e per Parma. Ed alla Tosca, (che era uno dei luoghi forti che spalleggiava Gravago), Ubertino aveva acquistato da anni molti terreni e diritti. Con atto di Giovanni da Rallio del 20 agosto 1253 acquista da Guglielmo da Bedonia un. "casamentum positum in castro tusche prope turrim qui solebat esse in dicto castro". E più innanzi da Guido Pancia di Gravago quanto esso aveva ottenuto nella investitura, rogata da Giacomo da Bardi a Piacenza il 16 giugno 1213, da Johannes Porcus de Tuscha et Obertus eius filius e particolarmente "Tota terra Groppi Marcellini qualis sit,et quanta et ubicumque decurati in castrum et extra castrum".

Anche quando più tardi Ubertino preferisce altri soggiorni, continua in queste terre le investiture ai suoi fedeli.

Le numerose milizie volontarie assoldate da Ubertino erano sparse evidentemente nelle varie rocche, castelli e case forti fatti sorgere a non grande distanza da quello di Gravago, per difenderlo più agevolmente in caso di bisogno. In esso si dovevano

custodire anche i prigionieri fatti in quelle terribili guerriglie. Ricorda,ad esempio, il Locati (De Placentiam urbis origine, Cremonae, 1564), come un giorno Ubertino assalisse Carpadasco, tenuto dai nemici e datolo in sacco ai suoi soldati, condusse a Gravago dodici cavalli leggeri e sessanta fanti fatti prigionieri in quello scontro.

Ma oltre al Castrum della Tosca, alla rocca che era suI monte, ed al castello sopra Mariano, più scomodo ma non lontano, (la località si chiama anche ora Castello) vi erano senza dubbio altre case-forti sparse nella Val Noveglia.

Ma oltre al Castrum della Tosca, alla rocca che era suI monte, ed al castello sopra Mariano, più scomodo ma non lontano, (la località si chiama anche ora Castello) vi erano senza dubbio altre case-forti sparse nella Val Noveglia.

Qua e là fra i casali di Gravago si trovano anche oggi mura colossali; più o meno rovinate, ed altre che affiorano attraverso case d'abitazione o rustici edifici.

E così nell'appendice opposta a quella di Gravago, ma non a grande distanza e precisamente ove si trova la chiesa di Campello, sorgeva allora una forte costruzione che dominava più da vicino la rocca di Bardi, vigilandola anche come vedetta o guardiola.

Resta tuttora il nome di "Caminata" e si trova segnata nella carta dell'Istituto Geografico militare a quota 535. Ma che poco o nulla rimanga è spiegabile giacché le case vicine e forse la stessa chiesa sorsero con il materiale di quelle muraglie, che scomparvero poco per volta aiutando a far sorgere modeste abitazioni più consone alla vita agricola di quelle terre.

Resta tuttora il nome di "Caminata" e si trova segnata nella carta dell'Istituto Geografico militare a quota 535. Ma che poco o nulla rimanga è spiegabile giacché le case vicine e forse la stessa chiesa sorsero con il materiale di quelle muraglie, che scomparvero poco per volta aiutando a far sorgere modeste abitazioni più consone alla vita agricola di quelle terre.

Esiste inoltre sul versante vicino al Castello un'altra casa-forte, anche se ora è adattata in parte a fabbricato rustico. Ma il lato verso levante e tutt'ora rimasto integro, e ciò dimostra come essa fosse piccola rocca tale da essere considerata come vera e propria succursale del Castello. Probabilmente in essa risiedeva Ubertino come sua più comoda abitazione, salvo ritirarsi al Castello quando le vedette sparse per la valle davano notizia di qualche movimento nemico.

Non poteva certo Ubertino, abituato agli agi della corte di Re Manfredi ed alle comodità dei suoi feudi dimorare nei locali del Castello. Salvo casi eccezionali egli abitava questa grande casa-forte. Essa si trova poco distante da Brè di Gravago, ed oggi si chiama ancora "Caminata" come allora. Ubertino la considerava come uno dei suoi castelli, giacchè così è chiamata nell'atto di Giovanni de Rallio de 7 settembre 1253, col quale investe a fitto perpetuo di alcune terre"prope ecclesiam Tuscha," Bernardo Bulino. L'atto si chiude: "Actum in castro Caminata diminii domini Ubertini de andito" presenti tre testi della Tosca che insieme al beneficato avevano attraversato il monte per accorrere alla vicina dimora del loro Signore.

Non poteva certo Ubertino, abituato agli agi della corte di Re Manfredi ed alle comodità dei suoi feudi dimorare nei locali del Castello. Salvo casi eccezionali egli abitava questa grande casa-forte. Essa si trova poco distante da Brè di Gravago, ed oggi si chiama ancora "Caminata" come allora. Ubertino la considerava come uno dei suoi castelli, giacchè così è chiamata nell'atto di Giovanni de Rallio de 7 settembre 1253, col quale investe a fitto perpetuo di alcune terre"prope ecclesiam Tuscha," Bernardo Bulino. L'atto si chiude: "Actum in castro Caminata diminii domini Ubertini de andito" presenti tre testi della Tosca che insieme al beneficato avevano attraversato il monte per accorrere alla vicina dimora del loro Signore.Dopo la morte di Ubertino il castello rimase infeudato ai Landi ancora per alcuni secoli e nella storia piacentina il nome dei Landi di Gravago non di rado si incontra,

Alberigo fu capitano del popolo a Cremona nel 1279 e Pretore ad Arezzo nel 1281.

Successivamente nel .1687 il castello venne quasi abbandonato; la sua vita era determinata dall'importanza che veniva ad avere nelle battaglie locali da tempo cessate, ed il feudo passo ai Platoni di Borgotaro, anch'essi pallido ricordo dell'antica potente famiglia.

Nel 1769 erano confeudatari i fratelli Trolio e Anchise Platoni.

Nel 1772 il Conte Carlo Platoni che fu l'ultimo feudatario, avuta dal Duca di Parma l'ingiunzione di abbandonare il luogo, si ritirò a Borgo San Donnino ove tuttora se ne ricorda la famiglia estintasi nel XIX secolo .

In seguito all'abolizione dei feudi il castello e le sue adiacenze passarono alla Camera Ducale, e Gravago divenne parte della giurisdizione del Comune di Bardi (tratto dalla pagina "Castello di Bardi" su Facebook).

Altre notizie storiche su Gravago nelle pagine e |

PUOI VERIFICARE SE E' PRESENTE NEL SITO

UN NOME O UNA NOTIZIA CHE TI INTERESSA...

Nel seguente CAMPO DI RICERCA ,

dove vedi la lente e i puntini...... DIGITA ciò che vuoi,

poi CLICCA su "CERCA NEL SITO"